春到来♪

三月に入って、20℃を超える暖かい日が続きますね。

あちらこちらで春を感じる風景に顔が緩みます(#^^#)

風家の小屋の裏にある桜の木を見てみると、既に花が咲きそうな勢いで、

日に日に花芽が伸びてきています!

今年の開花は早いのかなぁ(^^♪

と、言っている間に咲きましたよ~(^o^)

つぼみも白くフワッとしているので、どんどん咲きそうです‼

ここでお花見出来る~♡

この前までふきのとうは、一気に花開いてきましたよ!

色とりどりの花々♡

生き物達も活動を始めました♬

春になると野草も色々でてきます。

こちらはつくし‼

皆さんがよく知っている春の野草のひとつではないでしょうか。

春のものは成長が早いので、一日過ぎるとグッと伸びている物が多いですよね(^^)

つくしもニョキニョキとすぐに伸びてきます。

食べたこともある方も多いと思いますが、

つくしの食べ頃は、土から10㎝位伸びていて、穂先が開く前のものが良いと言われます。

この日風家の合宿の方と、丁度よいくらいの穂先の物を見つけたので、少しいただいて帰りました(^^♪

(採取する場合は道沿いなど汚れがつきやすい場所のものは避けるなど、場所を選んで下さい)

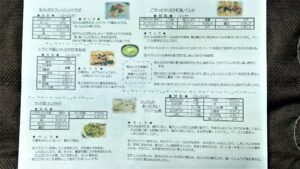

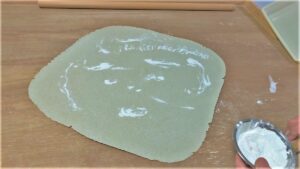

帰ったら下処理です。

つくしのはかまを取ります。

こんな感じになりました。

(灰汁で指や爪が黒くなるのでご注意を!手袋などをされると良いですが、少々取りづらいかもしれません…)

はかまが取れたものから水に浸け、よく汚れを落とし、

塩を入れたお湯で茹でます。

(茹でた後に、水にさらす・さらさない、どちらの場合もあるようで、

今回は茹でた物を食べてみたら、苦みなどはさほど無かったので、水にさらさず冷ましました)

どんな味でいただこうかなぁ(^^♪と考え、

まずは定番のお醤油とみりんで甘辛く♪

食べてみると、穂先は苦味が少々感じられましたが、茎の部分の歯ごたえもよく、

食べやすく美味しかったです。

そしてもう一品。

こちらは、コチュジャン・にんにく・醤油糀・甘酒・ごま油で味付けをした、

少しピリ辛な韓国風に!

食べてみると、豆もやしのナムルのようで、苦みも薄れていて、

穂先部分が豆もやしの豆の部分の食感。

ピリ辛感がとても合って、こちらも美味しかったです!

良いのか悪いのか、つくし感はあまり感じないかもしれませんが(^^;)

他に、”卵とじ” ”天ぷら” ”パスタ” ”白和え” などでもいただけます(^^)

つくしには、ビタミンC・βカロテン・食物繊維・カリウム・亜鉛などが含まれていて、

中でも”ビタミンE”が豊富です。(食材の中でもトップクラス!)

ビタミンEは、「抗酸化物質」であり、体内の活性酸素を取り除いてくれます。

(※アルカノイドの一種である天然毒素が微量含まれていますし、ビタミンB1欠乏症を引き起こすチアミナーゼを含みますので、大量摂取は控えた方が良いです。 しっかり灰汁抜きをして少量いただきましょう。)

つくしに限らず春の山野草は、灰汁や苦味があるものが多く、下処理をしなければなりません。

体内のデトックス効果があるものが多いですが、いただく量には気を付けてください!

(吹き出物が出たり、くしゃみ、鼻水、気分が悪くなったりすることもあります)

これから風家の周りで、山野草のガイドブック片手に一緒に散歩してみませんか♪

自然の息吹を感じながら、この時期ならでは!が沢山見つかると思います💖